Autorin: Kathrin Grotz, Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin

1. Was ist ein Museumsbesuch? Versuch einer analogen Minimaldefinition

Schon analoge Besuche sind nicht einfach zu zählen. Zumindest wenn es darum geht, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammenzuführen. Das Institut für Museumsforschung (IfM) befragt jährlich alle knapp 7.000 Museen in Deutschland und erhebt neben Öffnungszeiten, Anzahl der Ausstellungen und vielen weiteren Daten jedes Mal auch die Besuchszahlen aller Häuser. Im Gegensatz zu den Besuchsdatenerhebungen an einzelnen Häusern geht es uns dabei um die statistische Vogelperspektive, um das Herausarbeiten von Trends, aggregiert und in Bezug auf verschiedene Museumsarten, Trägerschaften und weitere Parameter. Entsprechend bestehen Aussagekraft und Nutzen unserer Daten für das einzelne Museum vor allem in der Orientierung gegenüber den Durchschnittswerten vergleichbarer Häuser und Sparten. Doch der Aussagewert dieser Zahlen wird durch zahlreiche Faktoren eingeschränkt.

Wir arbeiten mit einer Minimaldefinition: der Besuch findet vor Ort statt, die Person hat das Museumsgebäude betreten und wurde durch ein Zählverfahren erfasst. Ob ein und dieselbe Person mehrfach gezählt wird, spielt keine Rolle. Wir erfassen deshalb keine Besucher, sondern Besuche.

Bei der Gesamtbesuchszahl, die auf diese Weise errechnet wird, handelt es sich um eine Mindestzahl, denn nicht alle Museen melden ihre Besuche. Wir bekommen jährlich zwischen 70 und 80% Rücklauf, was ein sehr hoher Anteil ist, aber wir stellen keine Hochrechnungen an − noch nicht: dafür sind komplexe statistische Verfahren notwendig, an denen wir momentan arbeiten.

Die Bandbreite der von uns befragten Museen ist sehr groß: von riesigen Verbünden bis hin zu sehr kleinen, ehrenamtlich betriebenen Heimatmuseen ist alles dabei. Entsprechend vielfältig sind auch die Messmethoden/Zählarten. Auch wenn wir davon ausgehen können, dass sich die daraus ergebenden Unschärfen aufgrund der großen Menge an Daten statistisch ausgleichen, bleiben dennoch Fragezeichen, wenn es um die Analyse der Besuchszahlen von Teilgruppen geht.

Wir erfassen kaum Strukturdaten zum soziodemografischen Profil und zu Motivationen. Die Anteile von touristischen Besuchen, lokaler Bevölkerung und Schülern in Schulklassen lassen wir schätzen. Was die Person im Museum erlebt hat, wie lange sie sich dort aufgehalten hat, ob und wenn ja was sie inhaltlich mitnimmt, wird von uns nicht erfasst. Das ist im Rahmen einer Gesamterhebung auch kaum möglich. Zum einen, weil nur ein geringer Teil der Häuser regelmäßig Besuchsdaten erhebt und zum anderen, weil nicht immer mit denselben Erhebungskategorien gearbeitet wird, hier also keine Standardisierung vorhanden ist.

2. Messfelder und Schwellen. Gedanken zur Übertragung räumlicher Konzepte ins Digitale

Wie bereits erwähnt, weist die vergleichende Zählung von analogen Museumsbesuchen große Unschärfen auf: wenn etwa ein Museum die Toilettengänger mitzählt, ein anderes aber nur die zahlenden Gäste aufnimmt, ein Drittes auch die Veranstaltungsbesuche außerhalb der Öffnungszeiten in die Bilanz aufnimmt. Aber eine Gemeinsamkeit gibt es: immer geht es um das Museum als physischen Ort, mit einem Eingang und einen Ausgang, die den Beginn und das Ende eines Museumsbesuches markieren. Diese räumliche Eindeutigkeit als Ort ist im digitalen Raum so nicht gegeben, und genau diese Mehrdeutigkeit und Mehrdimensionalität macht es uns so schwer, das Phänomen des „digitalen Besuchs“ beim Schopf zu packen.

Die Instrumente der technischen Erfassung digitaler Besuche basieren implizit auf einem räumlichen Konzept.

Denn was wird gemessen und was wird gezählt? Bewegungen, clicks und hits innerhalb eines zuvor abgesteckten digitalen Messfeldes oder Aktionsradius. Und auch die „Zugriffe“ können nur gezählt werden, wenn es zuvor ein für diesen Zweck festgelegtes „Außen“ und „Innen“ gibt, also Grenzen zwischen diesem Messfeld und dem restlichen digitalen Raum definiert werden. Auf den digitalen Raum übertragen, wird also aus dem Konzept des Museums als einer analogen räumlichen Einheit ein umgrenztes „Messfeld“, innerhalb dessen Zugriffe und Interaktionen gemessen werden. Wo beginnt und wo endet der digitale Besuch? Welche „Eingänge“ oder entry points werden hierfür genutzt, an welchem Punkt wird das Feld verlassen? Betrachtet man lediglich ein großes Feld (siehe analoge Besuchszahlenerhebung), oder unterscheidet man mehrere Messfelder? Legt man quantitative oder auch qualitative Kriterien an wie zum Beispiel die Intensität der Auseinandersetzung mit dem musealen Content?

Die technischen Messinstrumente im digitalen Raum eröffnen uns wesentlich mehr Möglichkeiten für eine Differenzierung als die Zählung analoger Museumsbesuche, bei denen eine Standardisierung schon durch die unterschiedlichen Zählmethoden erschwert wird.

Deshalb richtet sich unser Augenmerk im digitalen Raum weniger auf die Messtechniken als vielmehr auf den Zuschnitt der Messfelder. Je nach Erkenntnisinteresse kann das die ganze Website sein oder aber einzelne Unterseiten oder Bereiche, wie zum Beispiel eine digitale Ausstellung oder ein anderes Angebot. Und so landen wir direkt bei der Frage nach Definitionen und Wertigkeiten: Ist der einmalige bounce auf die Website, der Besuch des Museumsshops, die Nutzung des online-Ticketing oder das Stöbern in Objektdatenbanken bereits als digitaler Besuch zu werten? Oder doch eher die Nutzung von Museumsangeboten „im engeren Sinne“, wie etwa die digitale Ausstellung?

Alle Festlegungen des digitalen Museumsraumes, ob sehr weit oder eher eng ausgelegt, sind legitim, weil sie dazu beitragen, ein bestimmtes und spezifisches Erkenntnisinteresse zu befriedigen. Aus der Perspektive des IfM interessiert natürlich vor allem die Vergleichbarkeit von Daten, also die Frage ob und wie man sich auf einheitliche Kriterien und Standards für Messfelder und ihre Abgrenzungen im digitalen Raum verständigen könnte. Und es steht zu erwarten, dass diese Diskussion, die aus meiner Sicht zentral ist, sehr komplex geführt werden muss, denn sie erfordert zugleich eine Verständigung über die Wertigkeit der einzelnen Messfelder.

ABER: Eine einfache Übertragung des räumlichen Museumskonzeptes auf das Digitale stößt auch an Grenzen.

Denn das Denken in Messfeldern ist statisch. Und es lebt davon, dass sich Nutzer*innen in das digitale Messfeld proaktiv hineinbegeben. Das birgt die Gefahr, dass man dynamische Interaktions- und Bewegungsmuster nicht oder nur unvollständig abbilden kann. Das gilt insbesondere für innovative Formen des digitalen Storytelling (z.B. die Messenger-Projekte @ichbinsophiescholl und Ich, Eisner!), bei denen der Content den/die Besucher*in „findet“, obwohl die Nutzer*innen danach gar nicht aktiv gesucht haben. Der Content wird in Häppchen aufbereitet, die in beliebiger zeitlicher Streckung an beliebig viele weitere Nutzer*innen weitergeleitet und geteilt werden können Auf diese Weise wird sowohl die räumliche als auch die zeitliche Dimension so weit aufgeweicht, dass eine lediglich an ein Messfeld gebundene Messung nicht mehr ausreicht.

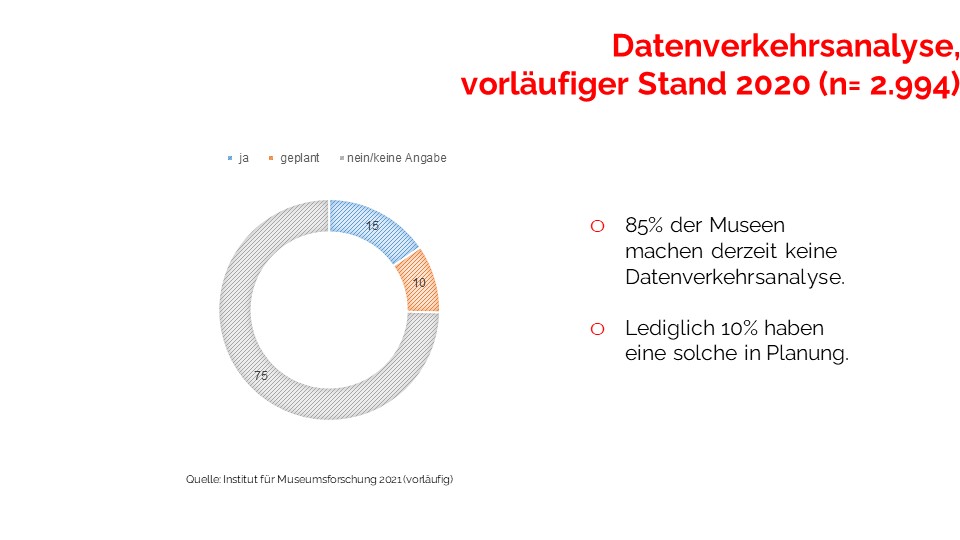

Die Potenziale der digitalen Messinstrumente und einer Verständigung darüber, auf welche digitalen Räume oder Messfelder sie sich beziehen könnten, sind das eine – die Realität ist derzeit eine ganz andere. Wir haben im Rahmen unserer Statistischen Gesamterhebung für das Museumsjahr 2020 erstmals gefragt, ob Museen Datenverkehrsanalysen durchführen. Auch wenn ich mich hier nur auf vorläufige Zahlen beziehen kann, sind Museen, die eine Datenanalyse durchführen, mit 15% sehr schwach vertreten gegenüber 85%, für die das derzeit keine Option ist und 10%, die eine Einführung planen.

3. Visitor Journey. Gedanken zur Übertragung zeitlicher Ordnungssysteme ins Digitale

Sucht man nach geeigneten Ordnungssystemen für eine Systematisierung des digitalen Besuchs, dann landet man schnell bei der zeitlichen Dimension. Zum einen, weil die digitalen Messinstrumente sehr gute Einblicke in die Verweildauer und Nutzungszeiten ermöglichen. Und weil diese Messgrößen dazu anregen, Vermutungen über die qualitative Dimension der Nutzung bestimmter digitaler Angebote anzustellen. Aber darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr möchte ich darauf hinaus, dass auch die zeitlichen Kategorien eines Museumsbesuches im Sinne der visitor journey auf den digitalen Raum übertragen werden können. So unterscheiden Greisinger, Gries et al. 2020 vier Nutzungsszenarien digitaler Angebote in einer Time Line:

- Vorher/Online: Vorbereitung des Besuchs, Serviceabfrage

- Während/Onsite: Abruf live vor Ort, flankierende und kontextualisierende Funktionen

- Nachher/Online: retrospektiver Abruf, Vertiefung des Besuchs

- Jederzeit/Mobile: orts- und zeitunabhängiger Abruf, ausschließlich digitale Ebene

Der Vorteil dieser Einteilung: Die bekannten Abläufe der analogen visitor journey werden lediglich durch eine vierte, rein digitale Kategorie des „Jederzeit“ erweitert. Und sie erlaubt eine relativ ausgewogene Zuordnung der vielfältigen digitalen Angebote, was unserer Gewohnheit entgegenkommt, in Formaten und Angeboten zu denken, und diese zu evaluieren und zu bewerten.

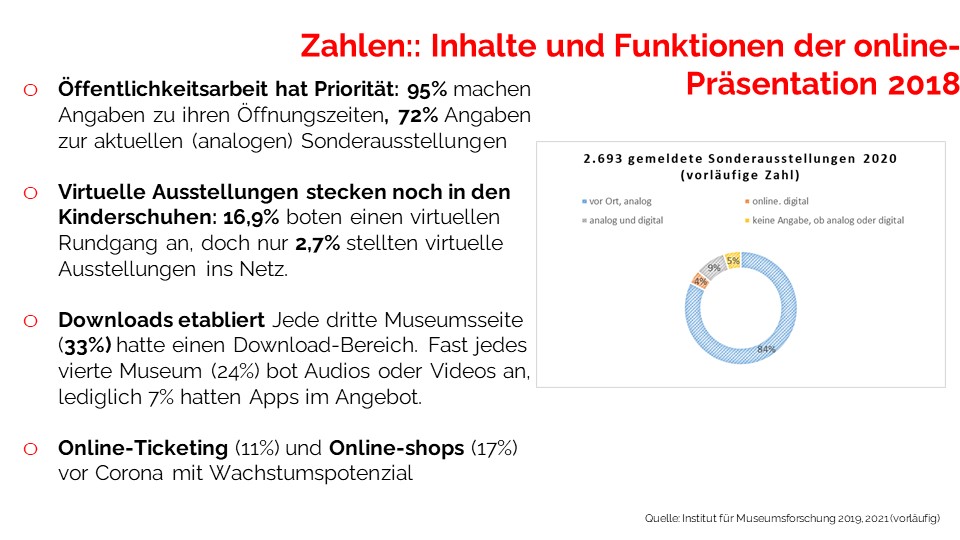

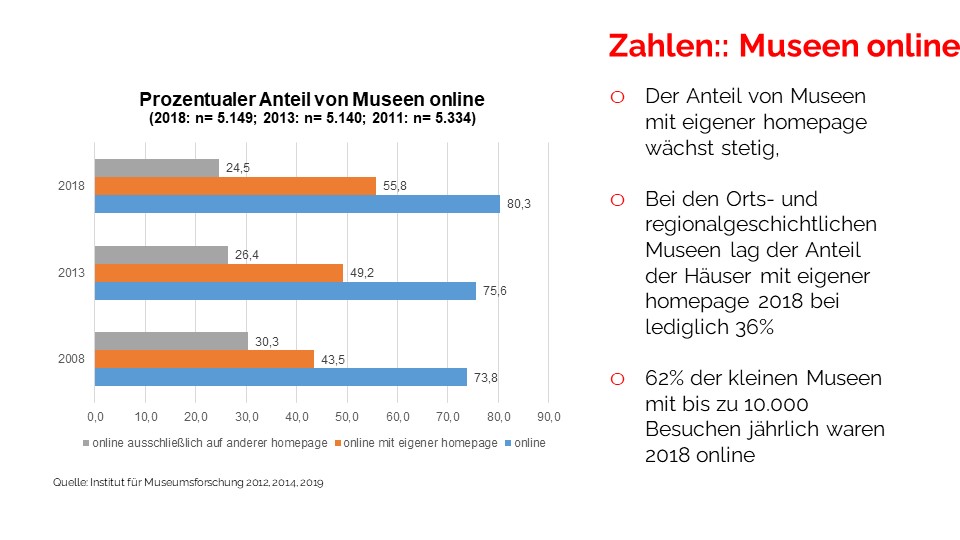

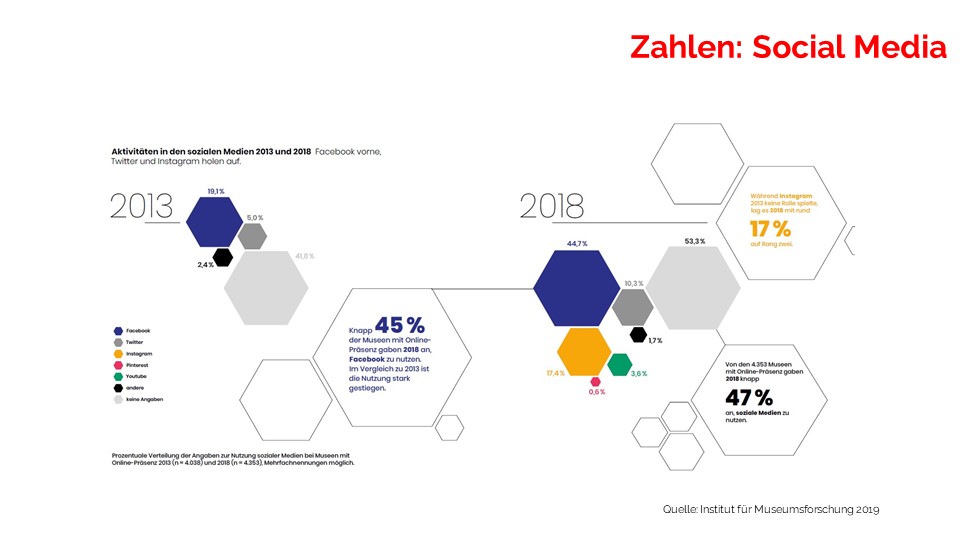

Dreh- und Angelpunkt der Palette von digitalen Angeboten ist die eigene Website. 80% der Museen sind mittlerweile online, und der Anteil derjenigen Museen, die sich nicht nur auf fremden Webseiten repräsentieren lassen, sondern eine eigene Website besitzen, steigt kontinuierlich und dürfte durch Corona einen weiteren Schub erfahren haben.

Neben den hier aufgeführten Trends und Zahlen zu Inhalten und Formaten der online-Präsentationen sind auch die vorläufigen Zahlen aus unserer aktuellen Umfrage für 2020 von Interesse, in der wir erstmals digitale Sonderausstellungen separat ausgewiesen haben. Mit 5% Anteil an den gemeldeten Sonderausstellungen sind die rein digitalen Ausstellungen nach wie vor ein eher kleines Aktivitätssegment, aber rechnet man diejenigen Ausstellungen dazu, die sowohl online als auch digital zu sehen waren, dann ist mittlerweile schon jede zehnte Ausstellung ein digitales Format.

Digitale Nonlinearität als „blinder Fleck“ der visitor journey

Ich kehre nach diesem Ausflug in die Zahlen nochmal zur visitor journey zurück. Das Problem, das sich hier abzeichnet: Die digitale Nonlinearität, das Ineinanderfließen verschiedener Räume und Zeitlichkeiten, nimmt zu, je weiter die Digitalisierung voranschreitet. Schon jetzt sind Doppelnutzungen/Doppelverwertungen vieler Elemente sowohl live vor Ort als auch zeitunabhängig im Netz der Standard. Social Media kann in allen Szenarien eine Rolle spielen. Und zwischen dem „Nachher“ und dem „Jederzeit“ liegen oftmals nur Nuancen, da ja das Netz kaum etwas vergisst. Der „blinde Fleck“ der visitor journey liegt also dort, wo Museen nicht mehr die vollständige Kontrolle über Inhalte, Daten etc. ausüben, wo sich Nutzungsszenarien verselbständigen.

Ein zehn Jahre altes Beispiel zeigt, wie komplex sich die Verschränkung digitaler und analoger Elemente in einer visitor journey gestaltet: Im Gewächshaus des Botanischen Gartens Berlin wurde 2011 eine Webcam platziert, um das Aufblühen der Titanwurz, der größten Blume der Welt, live beobachten zu können. Dazu muss man wissen, dass diese Blume äußerst selten blüht und die Blüte nur ein paar Tage zu sehen ist. Besucher*innen kamen extra, um das Schauspiel zu sehen und die vollständig geöffnete Blüte mit der Kamera zu bannen, und dafür hatten sie vorher tagelang die Webcam im Auge behalten. Das „Vorher“ und das „Während“ des Besuches gleiten hier ineinander über, und das „Vorher“ bedingt hier auch schon das „Während“.

Das Denken in Nutzungsszenarien fokussiert insbesondere auf Angeboten, die vom Museum zur Verfügung gestellt werden. Transformative Prozesse und Nachnutzungen, bei denen die Nutzer*innen nicht mehr nur Rezipienten von Inhalten sind, sondern selbst zum Akteur und kreativen Impulsgeber werden, können so nur unscharf abgebildet werden. Zum Beispiel das Rijksmuseum studio, mit dessen Hilfe Nutzer*innen ihre eigene Tour durch die Sammlungen zusammenstellen und als App online stellen können, und so die Nachbereitung des eigenen Museumsbesuches mit der Vorbereitung eines Neuen verbinden.

4. Perspektivwechsel. Nutzer*innen im „digitalen Ökosystem“

Wechseln wir nun vom Setting, in dem sich der „digitale Besuch“ abspielt, zu den in diesem Setting handelnden Nutzer*innen. Die Handlungsfelder, Aktivitätslevel und Rollenverständnisse, zwischen denen sich digitale Nutzer*innen hin und her bewegen, werde ich nun näher beleuchten. Dabei greife ich die Gedanken von Ross Parry von der Universität Leicester auf, der drei Handlungsfelder des digital user in seinem Vortrag auf der Konferenz „Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter“ des Wiener Belvedere im Januar 2021 nicht nur umrissen, sondern sie auch in Bezug zur historischen Entwicklung des Digitalen Ökosystems gesetzt hat.

(1) Daten verarbeiten

Nach Parry beginnt die Geschichte des digital user auch in den Museen in der digitalen Frühzeit, den 1960er und 1970er Jahren. Technologisch ist es das Zeitalter der Großrechner und Rechenzentren. Die Maschine und das was sie liefert – nämlich Effizienz und Nützlichkeit für das Klassifizieren, das Ordnen und in die automatisierte Datenverarbeitung – stehen bei diesen frühen Anwendungszusammenhängen im Mittelpunkt des Interesses, auch in der Museumsarbeit. Der digitale Nutzer*, der in dieser frühen Zeit meist im Museum arbeitet oder wissenschaftliches Interesse an Museumsdaten hat, schlüpft hier in die Rolle des Operators, des Bedieners eines Systems, das mit Daten gefüttert wird, die man aber zugleich auch auf- und abrufen kann. Es geht also vor allem um die Erstellung, Erschließung und Nutzung von Datenbanken, die große Mengen an Sammlungs- und Objektdaten bereitstellen und suchbar machen.

(2) Personalisierte Daten nutzen

Die 1980er und 1990er Jahre stehen ganz im Zeichen des Personal Computers und dem Beginn des World Wide Web. Der individuelle Nutzen, der sich aus dem Umgang mit dem Digitalen ergibt, rückt in den Vordergrund. Daten und Informationen können nun passgenau zugeschnitten und abgerufen werden. Für den digital user, der nun nicht mehr als Operator, sondern als Individuum außerhalb des Systems Computer agiert, spielt die Bedienbarkeit eine immer größere Rolle. In der Frühzeit des World Wide Web erstellen relativ wenige Bearbeiter, Personen oder Organisationen, die Inhalte auf zumeist statischen HTML-Seiten bereit. Dem gegenüber stehen zahlreiche digital user, die diese bereitgestellten Inhalte passiv nutzen. Auf die Museumswelt heruntergebrochen denkt man hier zuerst an die Nutzung von Webseiten für die Vorbereitung des Museumsbesuchs, sowie an die erste boom Generation digitaler Anwendungen in den Ausstellungen. Legt man das Sender-Empfänger-Prinzip zugrunde, stehen letztlich alle klassischen digitalen Contents in dieser Traditionslinie: also Audio- und Videoangebote ebenso wie virtuelle Ausstellungen.

(3) Im Netzwerk agieren und Daten transformieren

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts ändert sich die Sicht auf das World Wide Web und mit ihr verändert sich auch der Aktionsradius des digital user ganz dramatisch. Der soziale Zweck und der soziale Wert von Inhalten, die im Netzwerk entstehen, geteilt und stetig verändert werden, steht an erster Stelle, noch vor der Bereitstellung und passiven Rezeption von Informationen. Die Inhalte werden also nicht mehr nur zentralisiert von den Museen erstellt und über das Internet verbreitet, sondern auch von einer Vielzahl von Nutzern, die sich mit Hilfe von sozialer Software zusätzlich untereinander vernetzen.

Digital user, die in diesem Rollenverständnis unterwegs sind, erstellen, bearbeiten und verteilen selbst Inhalte, unterstützt von interaktiven Anwendungen: Suchmaschinen, sowie Tools und Plattformen, aber auch mobile Technologien mit deren Hilfe man Inhalte ohne große technische Vorkenntnisse online veröffentlichen, teilen und verändern kann (Blogs, Wikis, Podcasts, Plattformen für Fotos und links). Und dabei bewegen sie sich zunehmend flexibel zwischen digitalen und analogen Museumsräumen, zwischen live-Erlebnissen und digitalen Konserven hin und her.

Eine Sonderform der digitalen Interaktion ist das auf einer Social Media Plattform gepostete Museums-Selfie, das weitergereicht und durch Kommentare angereichert wird. Der Anlass seiner Entstehung ist zwar ein Museumsbesuch, doch geht es beim Selfie in der Regel um persönliche Belange: um individualistische Selbstdarstellung, um ein politisches Statement, um ein Sich-Vergewissern der eigenen Identität. In Ausnahmefällen wie zum Beispiel den Instawalks handelt es sich um eine durch das Museum initiierte Interaktion, doch die weitere Verbreitung des Selfies liegt völlig außerhalb der Kontrolle des Museums. Hier kommt eine zusätzliche Dimension des digital user ins Spiel: der individuelle „Wert“ als Multiplikator, bezogen auf digitale Reichweiten. Denn es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ein normale Museumsbesucher oder bekannte Influencer ein Selfie posten. So erzielte beispielsweise im Frühsommer 2020 ein Post der prominentesten Influencerin Italiens Chiara Ferragni (20 Mio. Follower) vor der Venus von Boticelli 650.000 Likes und in den darauffolgenden Wochen einen Zuwachs von über 25 Prozent jugendlicher Besucher*innen in den Uffizien.

Doppelte Perspektive: Historischer Prozess und individuelle Entwicklung digitaler Kompetenzen

In ihrer zeitlichen Abfolge interpretiert Ross Parry die drei Entwicklungsschritte als Reifungs- und Entwicklungsprozess auf dem Weg zum Post-Digitalen Stadium – also dem Moment, in dem das Digitale als ein integraler, selbstverständlicher Teil alle Aspekte des Museums durchzieht. Denn in dem Maß, in dem die Technologie immer sozialer, und zugleich das Soziale immer technologischer wird, werden sich in Zukunft die analogen und digitalen Aspekte des Museums zu einem einzigen Ökosystem verbinden.

Die drei Entwicklungsschritte eignen sich aber auch dazu, die individuelle digital journey jedes einzelnen digitalen Nutzers in den Blick nehmen. Die hier beschriebenen Handlungsfelder und Rollenverständnisse existieren heute in der Regel nebeneinander und gehen zum Teil auch ineinander über. Dabei bedienen unterschiedliche Interessen und Motivationen, und sie fragen auch unterschiedliche digitale Kompetenzen ab: vom klassischen Programmieren und Kategorisieren über die Nutzung von Bedienoberflächen bis hin zum kreativen und vernetzten Denken.

Fassen wir zusammen: Der digitale Nutzer/die digitale Nutzerin…

… ist kein Roboter

Der digitale Nutzer ist als reale Person zu denken– in Abgrenzung zu maschinellen Zugriffen (Spider und Proxies, Bots) – und in Abgrenzung zu sektoralen Interessen des „content reuse“ durch Aggregatoren wie z.B. Europeana, Google Arts and Culture und anderen.

… ist eine Person

…die innerhalb einer gewissen vorgeschriebenen und gemessenen Zeit, eine (oder auch mehrere) Webseiten aufrufen und somit „besucht“.

…die das digitale Angebot auch nutzt, indem sie Informationen heranzieht, Produkte erwirbt oder einen Ansprech- und Kontaktpartner für eine bestimmte Dienstleistung findet.

…die das Angebot nicht nur nutzt, sondern es durch eine aktive Weiternutzung, durch inhaltliche Anreicherung und das Teilen in Netzwerken transformiert.

… besitzt individuelle digitale Kompetenzen und technische Voraussetzungen

Und hier ist es sicherlich für jedes Museum von Interesse, diese Kompetenzen und Voraussetzungen des eigenen digitalen Publikums zu kennen und sie in Bezug zu setzen zu den Daten, die und zur Internetnutzung, zur technischen Ausstattung und zu den digitalen Kompetenzen der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehen.

… nutzt in unterschiedlichen Intensitäten

Einen prototypischen digitalen Besucher gibt es nicht, sondern lediglich unterschiedliche Nutzungsintensitäten, die zugleich auch den „Reifegrad“ der digitalen Interaktion reflektieren. Vom Aufrufen der Daten über die passive Nutzung zu informationszwecken bis hin zur aktiven Transformation im Netzwerk. Nutzungsintensitäten, Rollenverständnisse und Aktivitätslevel können sich im Laufe eines digitalen Besuches verändern.

5. Fragen und Thesen. Wie können Raum, Zeit und Handlungsdimensionen sinnvoll zusammen gedacht werden?

- Wie können die Konzepte von Zeit und Raum, die bei der Erfassung digitaler Besuchsdaten eine entscheidende Rolle spielen, sinnvoll mit der wachsenden Nonlinearität der digitalen Angebote Schritt halten?

- Vom Operator zum individuellen Nutzer zum sozial vernetzten Nutzer: Wie können wechselnde Intensitäten und Handlungsfelder digitaler Interaktionen sinnvoll erfasst werden und welches Potenzial ergibt sich daraus für die Bewertung digitaler Angebote?

Grafik: Studio Micha Binder

- Welchen Wert haben und welche Rolle spielen digitale Pionierleistungen und innovative Ideen, und wie können diese abgebildet werden? Gerade wenn es um die Eroberung neuer digitaler Räume geht, zählt nicht immer Größe und Ressourcen, sondern Kreativität und Agilität. Nehmen wir das relativ junge soziale Medium TikTok: Die großen digitalen Player waren hier lange eher zögerlich unterwegs. Das Rijksmuseum Amsterdam hatte 2020 beispielsweise 80.000 Follower auf TikTok, das kleine Black Country Living Museum im nordenglischen Dudley konnte sich im selben Jahr 2020 über 570.000 Follower freuen, und es wurde damit zum weltweit beliebtesten Museum auf TikTok.

- Eine Erfassung und Standardisierung von Daten allein bringt uns nicht weiter: Der Erfolg digitaler Formate sowie der digitale Reifegrad eines Museums und seiner Nutzer müssen stets aufs Neue bewertet werden – vor dem Hintergrund und in Abgleich mit der eigenen Digitalstrategie und den digitalen Entwicklungen in der Gesamtgesellschaft. Hier wäre womöglich eine Diskussion über die Bildung entsprechender Indizes gegebenenfalls ein erster Schritt.